1. L’instabilité

L’instabilité est plus fréquente avec les prothèses inversées. Elle représente la première cause de reprise des prothèses totales d’épaule inversées soit 38% des complications. Elle sera à ce moment liée à une insuffisance de tension du muscle deltoïde soit, dans le plan vertical par positionnement trop haut de la métaglène et donc de la glénosphère et/ou raccourcissement de l’humérus et dans le plan horizontal, du fait d’une médialisation excessive de la glénosphère. Les facteurs de risque sont :

- antécédents chirurgicaux : ostéosynthèse, prothèse

- un raccourcissement de l’humérus par perte de substance osseuse

- une médialisation de la glène prothétique du fait d’une perte de substance osseuse ou de l’utilisation d’une tête prothétique trop petite

- une malposition des pièces prothétiques avec implantation glénoïdienne trop haute, une anomalie de version humérale glénoïdienne ou un implant huméral trop bas

- une déficience des parties molles avec insuffisance du sous-scapulaire ou atrophie du deltoïde.

L’instabilité est beaucoup plus rare dans les prothèses totales anatomiques. Elle est souvent favorisée par une malposition des pièces humérales ou glénoïdiennes. Une instabilité antérieure sera associée à une insuffisance du muscle ou du tendon du sous-scapulaire ou une rétroversion humérale insuffisante. Une instabilité postérieure sera liée à une laxité de la capsule postérieure ou une rétroversion trop importante de la glène prothétique (prudence avec les glènes biconcaves B2).

2. Infections des prothèses d’épaule

Elles sont moins fréquentes qu’avec les prothèses de genou ou les prothèses de hanche mais malheureusement, elles existent.

Elles sont plus rares avec les prothèses totales anatomiques (de l’ordre de 0.4 à 3% des complications) qu’avec les prothèses inversées (5%). Elles seront toujours plus importantes en cas de reprise de prothèse.

Il peut y avoir des facteurs concomitants : tabac, acné, diabète, polyarthrite rhumatoïde, chimiothérapie, corticothérapie, infiltration articulaire,…

Les trois germes les plus fréquemment en cause sont le staphylocoque coagulase négative (SCN) ; le proprionibacterium acnes qui représente 43% des cas et le staphylocoque doré (SA) qui représente 7% des infections sur prothèse totale.

3. Le descellement de l’implant glénoïdien

Le descellement aseptique de la glène est la complication la plus fréquente des prothèses totales d’épaule anatomiques. Avec les prothèses inversées, les descellements glénoïdiens sont peu fréquents et sont, en l’absence d’infection, le plus souvent la conséquence d’erreurs techniques et de positionnement de la glène, celle-ci étant positionnée trop haut avec une inclinaison supérieure.

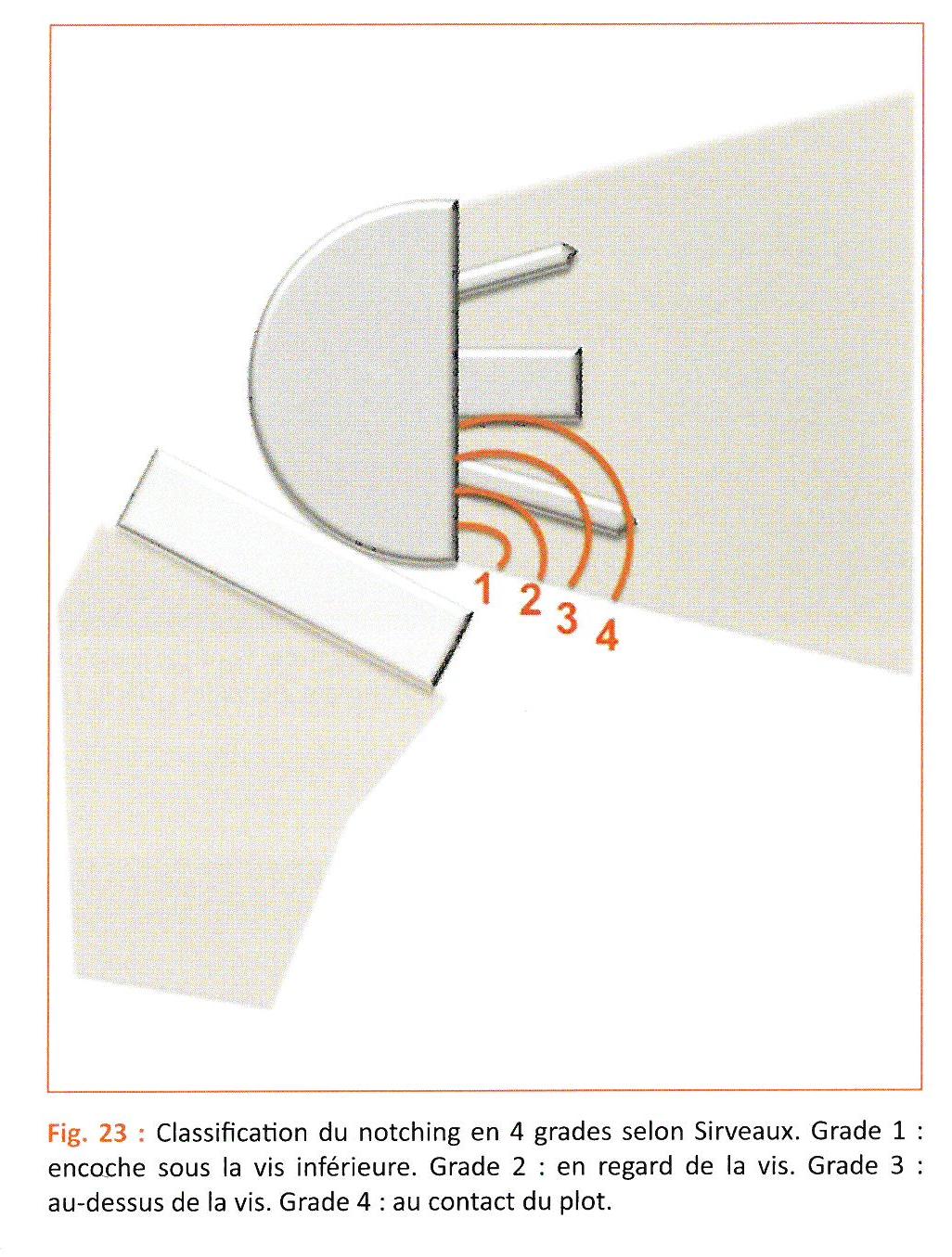

4. Le notching

(Image extraite du livre de V. Vuillemin, F. Lapègue, P. Collin, M-M. Lefèvre-Colau, T. Moser, P. Meyer, C. Cyteval, P. Teixeira, N. Sans et A. Cotten, L'épaule du classique à l'inédit, Sauramps Médical, 2016)

Le notching est défini comme une encoche du pilier inférieur de la scapula. C’est une complication spécifique des prothèses inversées. Il est classé en plusieurs stades. Initialement, ce notching était très fréquemment rencontré et malheureusement avait tendance à se majorer avec le temps. On estimait à près de 50% la présence d’un noctching à 10 ans. Cette évolution semblait péjorative et pouvait compromettre la fixation de l’implant.

La fréquence du notching tend à diminuer du fait de l’évolution des techniques chirurgicales conduisant à un meilleur positionnement des implants. Le fait d’incliner (tige inférieure) et d’abaisser la glénosphère, le fait d’augmenter la taille des glénosphères utilisées, le fait de latéraliser la glénosphère et le centre de rotation de l’implant et le fait de diminuer l’angle cervico-diaphysaire huméral ont permis de réduire fortement la présence de ces notching.

5. Les complications humérales

On notera essentiellement la présence de fracture humérale périprothétique selon une fréquence de 0.6 à 2.3%. Elles peuvent survenir au moment de la pose initiale et particulièrement lors d’une révision de prothèse totale d’épaule. Le descellement huméral est extrêmement fréquent, il serait de l’ordre de 1%. En l’absence de problème avec l’implant glénoïdien, ce descellement huméral est rarissime. La plupart des ostéolyses survenant au niveau de l’os périprothétique du versant huméral viennent compliquer souvent un problème de descellement de l’implant glénoïdien.

6. Fractures de la scapula

Les fractures de la scapula sont une complication commune des prothèses inversées directement liées au design de cette prothèse qui augmente les forces de traction du deltoïde. Elles ont une incidence de 5 à 7%. Le traitement sera essentiellement recommandé, rarement il devra être chirurgical.

7. Ruptures de la coiffe des rotateurs

L’incidence des ruptures secondaires de la coiffe des rotateurs sur les prothèses totales d’épaule anatomiques est de 1.3%. La rupture la plus fréquente est la rupture du sous-scapulaire, elle représente 50% des ruptures et est souvent expliquée par un encombrement prothétique trop important, une insuffisance du tendon après l’abord chirurgical ou une rééducation trop agressive avec notamment rotation externe passive. Le taux de rupture secondaire de la coiffe avec ascension progressive modérée ou sévère de la tête prothétique augmente avec le suivi des prothèses totales. A 5 ans, on estime que le taux de patients sans rupture de coiffe est de 100%, à 10 ans, 84% et à 15 ans, de 45 à 50%. Lors du choix de la mise en place d’une prothèse totale d’épaule anatomique, il faut être extrêmement prudent en cas de présence d’une infiltration musculaire graisseuse et être prudent dans l’implantation du composant glénoïdien, éviter à tout prix le tilt supérieur de la pièce glénoïdienne.

8. Les complications neurologiques

On estime le risque de complications en cas de prothèse totale d’épaule anatomique de 1 à 4%. Avec les prothèses totales d’épaule inversées, l’incidence des lésions neurologiques transitoires est beaucoup plus élevée par étirement du nerf axillaire du fait de l’allongement du bras. Celles-ci seront responsables de douleurs et vont bien évidemment entraver la rééducation voire être responsables d’une instabilité prothétique. Le nerf axillaire est le plus souvent atteint par lésion sur la voie d’abord chirurgical par étirement du fait des écarteurs ou par compression au contact d’un hématome postopératoire. Le nerf musculo-cutané peut également être lésé par des écarteurs trop agressifs. Le nerf sous-scapulaire est beaucoup plus rarement atteint. Néanmoins, il faut rester prudent dans la position des vis lors de la fixation glénoïdienne.