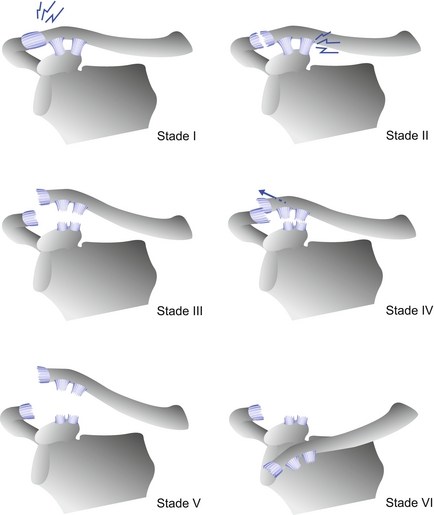

- Le stade I et le stade II : simple ″entorse", déplacement non visible dans le moignon supérieur de l’épaule.

- Stade III, IV, V… : disjonction acromio-claviculaire, déplacement plus ou moins important associé à une ″ptose″ de l’épaule.

- Grosse douleur vive apparaissant immédiatement après le traumatisme prédominant dans la région supérieure ;

- Grosse difficulté à réaliser une élévation antérieure et surtout latérale active, alors que les rotations coude au corps externes et internes restent libres.

I. En cas de disjonction acromio-claviculaire, la déformation clinique rend le diagnostic facile.

II. En l'absence de véritable disjonction acromio-claviculaire (stade I,II), avec déplacement non-visible, il faudra exclure d'autres pathologies survenant après un traumatisme aigu :

- Chez les sujets plus jeunes : exclure fracture du trochiter, fracture du quart externe de la clavicule, tendinopathie calcifiante qui serait rentrée en phase de résorption, épisode de subluxation antérieure ou postérieure de l’articulation gléno-humérale.

- Sujets plus âgés : on garde les mêmes diagnostics mais on pense également à une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs.

Radiographie standard face + profil d’omoplate + incidence acromio-claviculaire

Cette radio doit être faite le plus vite possible après le traumatisme pour exclure une fracture du quart externe de la clavicule, une fracture du trochiter surtout si cette luxation acromio-claviculaire est non déplacée. Elle permettra également de mettre en évidence éventuellement une arthropathie acromio-claviculaire préexistante qui peut modifier le pronostic à long terme.

En cas de stade III-IV et…, le déplacement est important, la clinique est suffisamment parlante, la radio ne sera pas très utile pour le diagnostic elle sera réalisée de principe.

Le diagnostic sera essentiellement clinique

- facile lors d’une vraie luxation-disjonction acromio-claviculaire au-delà du stade III

- pour les stades I et II non déplacés : toujours y penser face à une chute survenant chez un patient jeune et d’âge moyen entraînant une douleur supérieure avec impotence immédiate.

Toujours aller palper (test du ″doigt") l’articulation acromio-claviculaire.

- douleur vive dans le mouvement d’adduction croisée, les rotations externes et internes coude au corps sont libres et peu douloureuses.

En phase aigue :

Deux attitudes selon les habitudes et les convictions du chirurgien, soit chirurgicale, soit conservatrice.

Nous optons pour un traitement conservateur pour la majeure partie des patients excepté les gens sportifs très actifs avec des luxations très déplacées.

Principe : la technique chirurgicale que nous réaliserons pour traiter cette luxation acromio-claviculaire sera la même après la phase aiguë ou après la phase chronique. Près de 90% des gens vont évoluer favorablement surtout sur le plan fonctionnel avec contrôle de la douleur au bout de quelques mois de traitement conservateur tout en acceptant le préjudice esthétique.

En phase chronique :

Nous envisagerons un traitement chirurgical si le patient au-delà de 6 mois de traitement conservateur garde des douleurs, une sensation de faiblesse globale, un inconfort dans son activité quotidienne et également, surtout pour les jeunes femmes, un préjudice esthétique non accepté par la patiente.

En phase aigue :

- traitement médical classique : antalgiques, glaçage, repos relatif.

- kinésithérapie : à entreprendre systématiquement dans toute luxation acromio-claviculaire quel que soit le stade :

- traitement le plus fonctionnel et le plus tôt possible, éviter les immobilisations inutiles (tolérer simplement une petite attelle antalgique une dizaine de jours).

- ce traitement kiné est souvent négligé dans les entorses acromio-claviculaires : ne pas se contenter d’un simple repos, ce qui conduira inévitablement à une insatisfaction à distance du traumatisme.

En phase chronique :

- En cas de persistance de douleurs à distance (au-delà de 6 mois du traumatisme), toujours bien s’assurer que le patient a été correctement rééduqué durant une période de plus ou moins 3 mois avec un véritable programme de renforcement musculaire.

- Bien analyser la demande et le degré de gêne du patient. S’agit-il d’une réelle douleur ou d’une simple faiblesse musculaire ?

- Si le patient est demandeur et s’estime trop gêné, malgré un traitement fonctionnel bien conduit, la seule alternative est un traitement chirurgical.

Simple entorse acromio-claviculaire :

Réflexe - toujours y penser : aller palper systématiquement l’articulation acromio-claviculaire face à une douleur intense survenant dans les suites d’un traumatisme particulièrement chez le sujet jeune.

Pour les disjonctions acromio-claviculaires, diagnostic facile : il suffit d’observer.

Un simple bilan radiographique suffit :

- pour exclure une fracture du quart externe de la clavicule, une fracture du trochiter et une calcification

- penser à d’autres diagnostics : épisode de subluxation gléno-humérale (chez le sujet jeune), déchirure de coiffe (entre 50 et 60 ans).

En phase aigue :

- nous proposons un traitement médical et fonctionnel (stades I, II, III) en première intention ; la majorité des patients obtiennent un très bon résultat avec un traitement médical bien conduit (importance de la kinésithérapie)

- nous proposerons (après discussion avec le patient) un traitement chirurgical d'emblée pour les patients jeunes, actifs, sportifs, avec gros déplacement (stade IV, V,...) et importante déformation esthétique.

En phase chronique :

- nous proposerons une opération après l'échec d'un traitement médical bien conduit durant une période de plus ou moins 6 mois

Que ce soit en aigu ou en chronique, la technique reste identique.

Cette opération est réalisée sous anesthésie générale.

Principe : il faut réduire et stabiliser la luxation acromio-claviculaire ; nous utiliserons systématiquement une allogreffe tendineuse qui va nous permettre de reconstruire le ligament trapézodiconoïde. Nous réaliserons un laçage en 8 entre la coracoïde et la clavicule qui sera suturée à elle-même. Nous utilisons le plus souvent une allogreffe au tenseur du fascia lata de plus ou moins 20 cm de long. Cette greffe sera momentanément stabilisée à l’aide d’une greffe synthétique qui permettra de maintenir la réduction durant une période de 2 à 3 mois afin de protéger l’allogreffe tendineuse. Systématiquement, nous réalisons une résection du quart externe de la clavicule, ce qui facilite la réduction de la luxation acromio-claviculaire et évitera la survenue de douleurs mécaniques au sein de cette articulation suite à une micromobilité persistante.

Durée moyenne de cette opération : 1 heure 30.

Technique chirurgicale en images :

Vous serez hospitalisé une à deux nuits en postopératoire en fonction de votre gestion de la douleur. La douleur sera en général d’intensité modérée à intermédiaire durant les premiers jours.

Le chirurgien passera le soir de votre opération pour vous transmettre les informations concernant l’intervention et surtout vous communiquera les consignes pour le suivi postopératoire.

Le lendemain matin, vous aurez une visite de votre kinésithérapeute qui vous expliquera comment positionner votre attelle. Il vous expliquera votre protocole de rééducation avec les exercices type à réaliser par vous-même le temps de débuter votre programme de kiné (une fiche type de votre programme vous sera transmise).

Concernant les soins infirmiers, nous insisterons sur l’hygiène cutanée locale de tout le moignon de l’épaule et au niveau de l’aisselle avec un pansement qui sera changé, quotidiennement.

Vos rendez-vous postopératoires auront été préalablement fixés lors de la planification opératoire.

Vous devrez porter une attelle en position fonctionnelle durant une période moyenne de 4 à 6 semaines.

Cette attelle ne devra pas être portée en permanence. Elle est essentiellement proposée dans un but antalgique et pour protéger vos mouvements réflexes (dans certaines activités non contrôlées).

Immédiatement, vous aurez l’obligation de mobiliser votre coude, votre avant-bras et votre main surtout en position coude au corps. Les rotations externes et internes seront autorisées d’emblée.

Après une période de plus ou moins 2 semaines de repos relatif avec des petits gestes légers, que vous réaliserez vous-même, vous débuterez votre programme de kinésithérapie à raison de 3 fois/semaine.

Les amplitudes passives seront complètes autour des 8 semaines.

Le renforcement musculaire global débutera au-delà de 8 semaines (délai nécessaire de cicatrisation de la greffe).

Le travail fonctionnel de stabilisation scapulaire (travail des pivots scapulaires) sera entrepris très rapidement dès les premières séances.

PRINCIPES GENERAUX :

Début de la rééducation après +/- 15 jours de la chirurgie.

Il n'y a pas de mouvements spécifiquement interdits. Il faut toutefois veiller a protéger la greffe ligamentaire. Les mouvements doivent respecter la douleur. Ne pas forcer et ne pas chercher les amplitudes maximale avant quelques semaines.

Mobilisation active contrôlée dans le champs visuel.

Il faut éviter le port de charges les 8 premières semaines pour ne pas charger l'articulation.

Contrôler le rythme scapulo-thoracique et scapulo-huméral.

Mise en place d'un protocole d'auto mobilisation a domicile.

Bien surveiller la peau et la cicatrice.

C'est une chirurgie qui vise différents plans ligamentaires profonds. La réponse inflammatoire post opératoire peut être importante. Bien veiller au relâchement musculaire par le massage et des techniques de relâchements diverses.

Dans les premiers jours :

- Mobiliser le coude, le poignet et la main pour éviter l'enraidissement dans l'attelle.

- Surveiller la cicatrice.

- Favoriser le travail en décubitus dorsal pour obtenir le relâchement musculaire.

- Travail en décontraction et en mobilisation rythmiques . On mobilise l'épaule dans le relâchement et la reprise de confiance progressive.

- Massage de la région cervico-scapulo-humérale:Trapèze supérieur +++, grand pectoral ++. Travail de relâchement des points gâchettes : Grand Dentelé, Sous scapulaire, Petit Pectoral et Petit Rond.

- Travail en décoaptation articulaire (techniques de Mennel.)

- Mouvements pendulaires. Ils sont réalisés dans le relâchement maximum, ce qui va favoriser l'antalgie.

Dès que la douleur le permet :

Auto mobilisation :

- En couché dorsal, à deux mains en élévation antérieure.

- En assis coude au corps en rotations externes et internes

L'auto-rééducation est poussée jusqu’à une sensation de gène, jamais dans une vraie douleur ; maintenue quelques secondes avec un nombre important de séries et de répétitions (2*15 répétitions maintenues 3secs +/-).

Le patient est encouragé a poursuivre et intensifier le programme de rééducation à domicile instauré a la sortie de l’hôpital.

- Récupération progressive de la mobilité complète par une mobilisation réalisée par le kiné.

- Le travail actif non forcé effectué dans le relâchement et la confiance sera encouragé.

- Réveil des stabilisateurs de l'omoplate. : l'articulation acromio-claviculaire joue un rôle important dans la fixation de l'omoplate. Le manque de stabilité AC est responsable de dérèglements de la cinétique scapulaire. Le contrôle et la restauration d'une cinétique scapulaire normale est un élément indispensable a la récupération fonctionnelle complète de l'épaule. Ce travail est essentiel.

- Bilatéralement , en chaîne fermée d'abord avec relâchement de la ceinture scapulaire ; en couché dorsal d'abord et verticalisation progressive ensuite.

- Unilatéralement , en chaîne fermée contre un mur : « scapular clock ».

- Pour terminer en chaîne ouverte en couché dorsal puis en verticalisation progressive.

Travail en reprogrammation scapulo humérale du mouvement d'élévation antérieure.

Contrôler la fixation scapulaire lors des premiers degrés et le relâchement de la musculature antérieure (surtout les pectoraux et le grand dorsal). Cette synergie de fixation scapulaire et de décontraction gléno-humérale est un élément indispensable a la récupération fonctionnelle globale.

- Réveil musculaire isométrique de la coiffe des rotateurs.

Vers 6-8 semaines :

- Les amplitudes maximales sont progressivement récupérées.

- Travail en renforcement analytique avec élastiques ou résistance manuelle en rotation externe, interne et élévation antérieure.

- Travail du Grand Dentelé, des Trapèzes moyen et inférieurs des rhomboides et des pivots scapulaires de manière générale.

Stabilisation rythmique avec bâton en couché et en assis.

Vers 8 semaines :

- Le rythme scapulo huméral doit être bon, même en position debout. La fonction doit être

- complète

- On commence a charger l'épaule et on augmente le travail musculaire.

- Travail proprioceptif +++ avec mise en charge progressive.

Reprise sportive : 2 mois course

3 mois sports normaux

4 mois sports a risque

Remarques générales :

- Expliquer au patient précisément ce qu'il a subit et comment la rééducation va se dérouler.

- Le rassurer et le motiver ou le freiner si besoin. Il est le premier acteur de sa récupération.

- Ne pas forcer, respecter la douleur du patient qui rythme les étapes de la rééducation.

- Travailler dans le relâchement.

- Ne pas sauter des étapes, le patient doit sentir les progrès et prendre confiance progressivement.

- Contrôler le rythme scapulo-huméral.Tout asynchronisme du mouvement de l'omoplate doit être observé et corrigé. Cette complication est responsable de perte fonctionnelle importante.

- Ne jamais travailler les abaisseurs et le recentrage actif. Le renforcement des abaisseurs extrinsèques verrouille l'omoplate et renforce des muscles déjà hyper actifs. Il importe au contraire de veiller au relâchement des rotateurs internes, pectoraux et grand dorsal.

- Focaliser le travail musculaire sur les pivots scapulaires (Trapèze moyen et inférieur,

- Rhomboides et Grand Dentelé principalement) et le rythme scapulo-huméral.

Atelle : antalgique 6 semaines

Amplitudes articulaires : Pas de mouvements spécifiques interdits - Champs visuel non forcé

Renforcement musculaire : Progressivement et à partir de 8 semaines

Reprise sportive : Course 8 semaines suivant douleur - Reprise complète 4 mois

NB :Les photos sont une illustration pour aider la compréhension des objectifs rééducatifs. Ce n'est pas une liste exhaustive ni rigide du travail a effectuer. Au contraire, il faut développer l'imagination et la créativité.

© Protocole rédigé sous la direction du Dr S. Messens, en collaboration avec Mr M. Grosjean

Votre attelle antalgique sera portée probablement la majeure partie de votre temps durant les deux premières semaines (il n’est pas nécessaire de la porter durant la nuit).

A partir de la 3ème semaine jusqu’à la 6ème semaine, vous ferez un sevrage progressif.

Il faut insister sur le fait que cette attelle n’impose pas une immobilisation stricte, simplement pour améliorer votre confort.

Tous les petits mouvements légers pourront être entrepris d’emblée à condition d’éviter le port de charges : ordinateur, repas, écrire,…Tout cela sera autorisé dès que vous vous sentez capable.

Concernant la conduite de votre véhicule, là aussi, c’est dès que vous vous en sentirez capable, en général entre une période de 3 à 6 semaines.

Concernant la reprise du sport : course à pied, vélo : plus ou moins 8 semaines ; par contre, sports de membres supérieurs, à partir de 4 mois en général.

La principale complication qui peut survenir est une infection au niveau des cicatrices chirurgicales car à ce niveau, il y a régulièrement des problèmes au niveau de la flore bactérienne (bien surveiller la cicatrice ; s’il y a le moindre problème, rougeur, chaleur, écoulement, augmentation des douleurs, survenue de température, contactez le plus rapidement possible notre secrétariat pour réexaminer votre épaule).

Une autre complication mais plus tardive cette fois serait une détente secondaire de votre allogreffe partielle entraînant une petite hypocorrection de la réduction de votre luxation. C’est la raison pour laquelle il est systématiquement recommandé d'associer une allogreffe tendineuse avec un ligament synthétique.

En général, cette chirurgie à distance permettra de récupérer une excellente fonction y compris dans les activités sportives avec subjectivement, beaucoup de satisfaction de la part du patient.

Secrétariat du Service de Chirurgie orthopédique : 04.338.72.40 - chir.ortho@chba.be.

Les rendez-vous post-opératoires auront été préalablement pris par le secrétariat lors de la planification de votre date opératoire.

En général, vous serez revu à un premier rendez-vous à 6 semaines de l’intervention (soit par votre chirurgien, soit par un des membres de l’équipe) et le 2ème rendez-vous sera planifié à 10 semaines auprès de votre chirurgien.

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter notre secrétariat qui vous mettra en contact avec votre chirurgien.